Метод фильтрации

является в настоящее время доминирующим в анализаторах спектра.

Для

анализа спектра можно использовать как совокупность идентичных узкополосных

фильтров, каждый из которых настроен на определенную частоту (параллельные

анализаторы), так и один фильтр собственная частота которого медленно

изменяется (по сравнению с сигналом) во всем анализируемом диапазоне частот

(последовательные анализаторы). Возможны также и комбинированные анализаторы.

Исследуемый

сигнал после входного устройства ВУ поступает на n фильтров (резонаторов) Ф1...Фn, каждый из которых выделяет узкую полосу

частот. Напряжения с выходов фильтров поступают на детекторы Д1 … Дn. После детектирования напряжения,

соответствующие составляющим энергетического спектра UВХ(t) фиксируется с помощью регистрирующих

устройств РУ1 … РУn, в качестве которых могут использоваться вольтметры постоянного тока.

В данной схеме для одновременного

выделения n

составляющих спектра необходимо иметь n фильтров, детекторов и регистрирующих устройств.

Рис. 8.4. Рис. 8.5.

Значение времени анализа

ТА будет определяться временем установления напряжения на выходах

фильтров Фi и временем, необходимым для съема показаний РУi.

На рис. 8.5 показана

структурная схема параллельного анализатора, в котором напряжения с n

фильтров подаются с помощью переключателя П на детектор Д и фиксируются

регистрирующим устройством РУ.

В автоматическом

варианте параллельного анализатора вместо переключателя устанавливается

коммутатор. Синхронно с переключением каналов изменяется развертка

регистрирующего устройства.

Фильтровые анализаторы

спектра параллельного действия не получили широкого применения.

Анализаторы спектра последовательного действия.

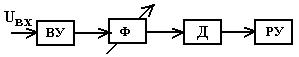

Структурная схема последовательного

анализатора приведена на рис.8.6.

Рис. 8.6.

Такая схема характеризуется

узким диапазонном, что связано с невозможностью перестройки фильтра Ф в широком

диапазоне частот без ухудшения селективных свойств, и большим временем анализа ТА.

Использование перестраиваемых гетеродинов позволяет устранить многие недостатки вышеприведенной схемы.

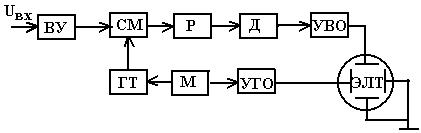

Структурная

схема анализатора последовательного типа с использованием перестраиваемого

гетеродина приведена на рис. 8.7.

Рис. 8.7.

Входной сигнал UΒΧ поступает на входное устройство ВУ анализатора,

где усиливается усилителем или ослабляется аттенюатором до нужного значения и

поступает на смеситель СМ. Смеситель перемножает входной сигнал и сигнал

гетеродина ГТ, частота которого изменяется по линейному закону с помощью

модулятора М. На выходе смесителя ставится резонатор Р, выделяющий

сигналы суммарной или разностной частоты гетеродина и входного сигнала. С

резонатора сигнал поступает на детектор Д, далее на широкополосный

усилитель вертикального отклонения УВО и индикатор, выполняемый обычно на

электронно-лучевой трубке ЭЛТ. Одновременно с изменением частоты гетеродина луч

отклоняется по горизонтали, для чего напряжение модулятора подается на

усилитель горизонтального отклонения УГО.

Перестраиваемый

по частоте гетеродин анализатора должен

иметь широкий диапазон изменения частоты, стабильность диапазона частот и

амплитуды, линейность модуляционной характеристики, малую паразитную

амплитудную модуляцию, малые искажения формы кривой.

В

анализаторах для ослабления помех по зеркальному каналу используют двойное

преобразование частоты. Эти помехи могут возникать из-за того,

что резонатор не сможет

различить два сигнала, если выполняется условие

fГ –fС1=fС2–fГ<Ω , (8.12)

где fC и fГ—частоты сигнала

и гетеродина.

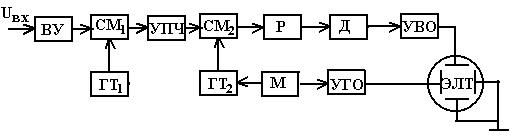

Структурная схема

анализатора с двойным преобразованием частоты приведена на рис. 8.8.

Рис. 8.8.

Сигнал после

входного устройства ВУ поступает на смеситель СМ1. На него же

подается напряжение с перестраиваемого вручную гетеродина ГТ1 . Между

смесителями СМ1 и СМ2 включен

усилитель промежуточной частоты УПЧ. Для подавления помехи по

зеркальному каналу промежуточную частоту выбирают больше верхней частоты спектра

сигнала. Использование двух гетеродинов позволяет градуировать экран

осциллографа по частоте, так как при изменении частоты первого гетеродина

разметка шкалы не изменяется. При использовании одного гетеродина изменение его

диапазона частот вызывает изменение масштаба по частоте.

В

анализаторах спектра используют пиковые или среднеквадратичные детекторы, а

иногда последовательное соединение среднеквадратичного и пикового детекторов.

Для повышения точности анализаторов вместо электронно-лучевой трубки применяют

регистрирующие приборы. Для получения значений амплитуд спектра в

логарифмическом масштабе (в дБ) перед регистрирующим прибором включают

линейно-логарифмический преобразователь.

Примером

анализатора спектра последовательного типа является анализатор С4-77, имеющий

следующие характеристики: полоса анализируемых частот — 20 Гц...600 кГц; полоса

обзора — 50 Гц...200 кГц; полоса пропускания — 3 Гц...З кГц; погрешность по

амплитуде—±0,8 дБ; погрешность по частоте—(10-6f+ + Ω + 6) Гц, где f— измеряемая

частота, Ω — полоса пропускания.

Кроме

рассмотренных последовательных и параллельных анализаторов спектра существуют

комбинированные анализаторы, одна из возможных схем которых приведена на рис.

8.9.

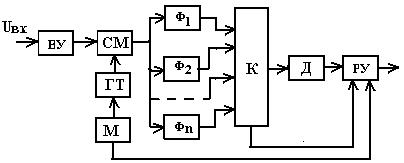

Рис. 8.9.

В этой схеме

анализируемый сигнал после входного устройства ВУ поступает на смеситель

СМ. Смешанный с напряжением гетеродина ГТ сигнал промежуточной частоты

анализируется n резонаторами Ф1 ... Фn. Выходное

напряжение с резонаторов проходит через коммутатор К и детектор Д на регистрирующее

устройство РУ. Развертывающее устройство последнего синхронизируется с

работой коммутатора и модулятора М, который изменяет частоту гетеродина

по определенному закону. Комбинированные анализаторы позволяют использовать

быстродействие параллельного и простоту схемы последовательного анализаторов.

Структурная

схема комбинированного анализатора спектра проще по сравнению с АС

параллельного действия, а по отношению к АС последовательного действия в n раз уменьшается время анализа.

Кроме

рассмотренных анализаторов существуют схемы анализаторов без резонаторов,

которые реализуют выражение 8.5. Такие анализаторы особенно эффективны в

диапазоне инфранизких частот,

где получение высоких

добротностей контуров сопряжено со

значительными конструктивными затруднениями.